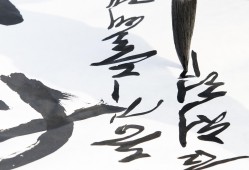

探索汉字之美,房字的字体演变与文化意蕴

- 房百科

- 2025-09-06

- 29

汉字,作为世界上最古老的文字之一,承载着中华民族几千年的文明与智慧,每一个汉字都不仅仅是一个简单的符号,它背后蕴含着深厚的文化和历史,让我们一起走进汉字的世界,探索“房”字的字体演变及其文化意蕴。

“房”字,从字面上理解,指的是人们居住的建筑空间,是家庭生活的重要场所,在汉字的演变过程中,“房”字经历了从甲骨文、金文、小篆到隶书、楷书等多个阶段的变化。

甲骨文中的“房”字,形象地描绘了一个屋顶和四面墙壁的结构,中间的横线代表屋顶,上下的两条横线代表墙壁,左右两条竖线则代表支撑屋顶的柱子,这种形象的表达方式,直观地反映了古人对房屋的基本认识和需求。

随着时间的推移,金文的出现标志着汉字书写的进一步规范化,在金文中,“房”字的结构更加稳定,线条更加流畅,屋顶和墙壁的形象更加明显,这一时期的“房”字,不仅在书写上更加规范,而且在艺术表现上也更加精美。

小篆是秦朝统一文字后的一种官方字体,它在结构上更加简化,线条更加圆润,小篆中的“房”字,屋顶和墙壁的形象被进一步抽象化,但仍然保留了房屋的基本结构,这种简化,使得“房”字在书写上更加便捷,也更易于传播。

隶书是汉字发展史上的一个重要阶段,它在小篆的基础上进一步简化,形成了更加规整的字形,隶书中的“房”字,屋顶和墙壁的形象被进一步抽象,形成了今天我们所熟悉的“房”字的基本形态,这一时期的“房”字,不仅在书写上更加规范,而且在艺术表现上也更加成熟。

楷书是汉字发展史上的最后一个阶段,它在隶书的基础上进一步规范化,形成了今天我们所熟悉的汉字形态,楷书中的“房”字,结构更加稳定,线条更加流畅,屋顶和墙壁的形象被进一步抽象化,形成了今天我们所熟悉的“房”字的基本形态。

“房”字的演变,不仅仅是字体形态的变化,更是汉字文化发展的见证,在古代,房屋不仅是人们居住的场所,更是家族的象征,是社会地位和财富的标志。“房”字在古代文化中具有重要的地位。

在古代诗歌中,“房”字常常被用来表达对家的思念和对亲人的牵挂,如唐代诗人杜甫的《春望》中写道:“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心,烽火连三月,家书抵万金,白头搔更短,浑欲不胜簪。”这里的“家书抵万金”,表达了诗人对家的深深思念和对亲人的牵挂。

在古代建筑中,“房”字也常常被用来表达对建筑美学的追求,如唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》中写道:“白日依山尽,黄河入海流,欲穷千里目,更上一层楼。”这里的“更上一层楼”,不仅表达了诗人对建筑的高度赞美,也表达了对人生境界的追求。

在古代文化中,“房”字还常常被用来表达对和谐社会的向往,如宋代诗人苏轼的《水调歌头·明月几时有》中写道:“明月几时有?把酒问青天,不知天上宫阙,今夕是何年,我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒,起舞弄清影,何似在人间。”这里的“琼楼玉宇”,不仅表达了诗人对建筑的赞美,也表达了对和谐社会的向往。

“房”字的演变,不仅仅是字体形态的变化,更是汉字文化发展的见证,它不仅承载着古人对家的思念和对亲人的牵挂,也承载着古人对建筑美学的追求和对和谐社会的向往,当我们再次审视“房”字,不仅能感受到汉字之美,更能体会到汉字背后的文化意蕴。

在现代社会,随着科技的发展和生活节奏的加快,人们对于居住环境的要求也在不断提高,从传统的四合院到现代的高层建筑,从简单的居住需求到对生活品质的追求,房屋的形态和功能都在不断地演变,无论时代如何变迁,“房”字所承载的文化意蕴和情感寄托始终不变,它依然是我们对家的思念,对亲人的牵挂,对美好生活的向往。

在这篇文章中,我们不仅探讨了“房”字的字体演变,更深入地了解了它背后的文化意蕴,希望通过这次探索,我们能更加珍惜汉字这一宝贵的文化遗产,同时也能更加深刻地理解汉字背后的文化价值,让我们在忙碌的现代生活中,不忘汉字之美,不忘文化之根。